La canna di palude, Phragmites australis, è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Poacee. Spontanea e cosmopolita (abita tutti i continenti escluso l’Antartide) svolge un importante compito di regolazione dell’ecosistema, con diverse azioni svolte da tutte le parti che la compongono, dal rizoma al ciuffo, e contribuisce alla biodiversità dell’habitat.

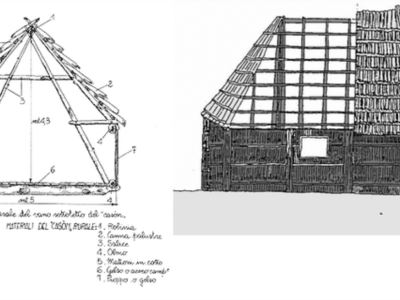

Viene raccolta dall’uomo e utilizzata come materiale da costruzione fin dal paleolitico, in pratica fin da quando l’uomo ha iniziato a costruire case, in ogni luogo e cultura in cui questa era disponibile. Generalmente è stata utilizzata per la copertura di tetti, pavimento e di strutture portanti realizzate in legno, mattoni, pietra o terra battuta o in costruzioni in cui le canne sono tenute insieme tramite corde